2022年6月24日,全国人大常委会审议通过《反垄断法》修正草案[1],并于当日经主席令第一一六号正式公布。[2] 新《反垄断法》将于2022年8月1日生效。这是实施十四载(2008-2022)之后,我国对这部“经济宪法”的第一次修订。

自2007年8月30日颁布、2008年8月1日生效以来,现行《反垄断法》即将迈入第十五年,其间国内外经济环境、政府政策目标和治理理念、市场竞争特点、反垄断执法机构架构等方面都发生了一系列深刻变化。在反垄断法执法过程中,现行法律条款中存在的种种问题逐渐显现,经验也在不断积累,这也部分反映在了《反垄断法》配套规定之中。相比之下,现行《反垄断法》的部分条款已经不能完全适应实践需要,难以为最新的实践经验提供上位法支持,不利于有效实现《反垄断法》保障市场公平竞争和维护消费者利益的立法目的。

在传统的市场经济国家,反垄断法(在美国称为反托拉斯法,即Antitrust Law,在欧洲一般称为竞争法,即Competition Law,我国则译为Anti-Monopoly Law)因被视为政府从微观层面干预经济运行的唯一主要法律依据,也被称为“经济宪法”。此次《反垄断法》的修订,是这部“经济宪法”应用于执法实践14年之后的第一次大修。在经济下行压力加大,国际经贸摩擦升级,新冠肺炎疫情冲击,以及最为关键的经济发展结构优化等重重挑战之下,此次修订的意义不言自明。作为亲历反垄断执法全过程的执业律师,笔者将从实务角度出发,结合实践案例,对新《反垄断法》做出评述,以期对这部关乎经济运行以及千万企业经营、亿万消费者切身利益的法律之有效实施有所助益。

一、《反垄断法》修订历程回顾

世界上并无一成不变的法律,竞争法亦不例外。美国的谢尔曼法在漫长的130年中历经数次修订,最后一次是在21世纪初。对于中国这样一个在改革开放30年之后才制定反垄断法的后发市场经济国家来说,回应时代发展和实践需要的法律修订自然势在必行。

根据《立法法》对立法程序的规定,一部法律的修订过程一般包括如下三个阶段:首先是由相关业务主管部委提出修订草案,例如此次修订由国家市场监管总局结合过往执法实践形成建议草案[3];其次由主管部委将建议草案提交国务院法制部门,这一工作目前是司法部承担[4],司法部综合社会各界意见形成新的一稿建议草案;然后由国务院将建议草案提交全国人大的立法部门——就反垄断法而言一般是全国人大常委会法制工作委员的经济法室,再酝酿形成一个提交全国人大进行审议的版本。法律修订草案经全国人大常委会审议并表决通过后,由国家主席签署命令予以公布。

在最高立法机构即全国人大的层次,由于《反垄断法》并未被列入需要由全国人大全体会议审议通过的“基本法律”(例如民法典或刑法典)之范畴,因此在2007年8月30日,新生的《反垄断法》是由当时的全国人大常委会审议通过。在对本法修订方面同样适用这一规定,即并不需要通常在每年3月举行的全国人大全体会议通过,而是只需要在每两个月召开一次的全国人大常委会审议通过即可。

《反垄断法》的修订工作自列入“国务院2015年立法工作计划”起启动,2018年列入“十三届全国人大常委会立法规划”。2020年1月2日,作为反垄断执法机构的国家市场监管总局发布修正草案的征求意见稿。2021年10月23日,全国人大常委会对《反垄断法》修正草案进行了首次审议,并向社会公开征求意见。[5] 经过修改完善,2022年6月24日,全国人大常委会在二次审议后通过了《反垄断法》修正案,并于当日经主席令第一一六号正式公布,定于2022年8月1日生效。

二、修订内容概述:9大方面 + 23处调整

新《反垄断法》保留了八章、四支柱的核心结构,条款增加多于删减,数目从57条增加至70条,条文内容上也有所修改。对于这部新《反垄断法》,学术界及官方评价已见诸媒体,笔者谨基于律师实务角度对本次修订进行评述。本次修订的内容可概述为“9大方面 + 23处调整”。以下将修订前的《反垄断法》简称为“旧法”,修订后的《反垄断法》则简称为“新法”或“新《反垄断法》”。

(一)强化“经济宪法”地位:总则增加立法目的、坚持党的领导,以及竞争政策和公平竞争审查内容

在总则部分,新《反垄断法》从(1)增设“鼓励创新”为立法目的,(2)增加“坚持中国共产党的领导”“竞争政策基础地位”等表述,以及(3)建立公平竞争审查制度三方面,体现了反垄断法的经济宪法地位。

1. 增设“鼓励创新”为立法目的

旧法第一条阐明了本法的多项立法目的,包括预防和制止垄断行为、保护市场公平竞争、提高经济运行效率、维护消费者利益和社会公共利益、促进社会主义市场经济健康发展等。此次修订在第一条立法目的中加入了“鼓励创新”。这一举措有多层意义,例如反映了本法与知识产权法的目标和谐一致,体现了对新经济、新产业的支持,以及在需要解释法律时,可从鼓励创新的角度进行权衡考量。

在过去十二年中,我国曾经出现多起知识产权领域,特别是专利领域的反垄断执法和司法案件。在阿里案前于国内保持六年最高罚款记录(60.88亿元)的高通滥用市场支配地位案(2013-2015),以及华为诉IDC案(2011-2013)、西电捷通诉索尼案(2015-2017)等案件均涉及滥用标准必要专利排除、限制市场竞争。2019年,国家市场监管总局对爱立信中国办公室进行了突袭搜查,也是指向其涉嫌滥用标准必要专利的垄断行为。[6]在经济结构面临深度调整的当今,强调反垄断法具有与知识产权法相同的“鼓励创新”的立法目的,其现实意义毋庸置疑。[7]

此外,自2020年底,执法机构对于数字经济领域的监管态度,已从此前的“包容审慎监管”转为“强化反垄断和防止资本无序扩张”。互联网行业在近年来经历了业务收缩的下坡路,曾经绚丽的泡沫已然破灭,整体进入重整革新的阶段。但此次修订仍然将“鼓励创新”作为《反垄断法》新增的立法目的,从另一个角度解读,可以视为对数字经济的创新仍然持鼓励态度,与强化监管的态度两者刚柔并济,规范与发展并重。

2. 增加“坚持中国共产党的领导”“竞争政策基础地位”等重要表述,体现经济宪法地位

我国宪法确立了中国共产党的领导地位,但在众多现行各部门法中,罕见类似表述。此次在新法第四条明确增加“反垄断工作坚持中国共产党的领导”,不仅是表述应有之义,也是反垄断法之“经济宪法”的标志。这体现了我国对《反垄断法》地位和作用的认识在十四年的法律实施之后有了升华。

既然是经济宪法,新法中明确竞争政策基础地位的表述也就水到渠成。在中央高度重视“全国统一大市场”的前提下,这一变化尤为引人瞩目。

新法在第四条中加入“国家坚持市场化、法治化原则,强化竞争政策基础地位”,一方面明确了以《反垄断法》为基础的竞争政策体系,另一方面将竞争政策在国家经济政策中的基础性地位予以了法制化。早在此前,竞争政策的基础性地位已经写入《国务院关于印发“十三五”市场监管规划的通知》(国发〔2017〕6号),特别是中共十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》等党和国务院发布的一系列文件,这是反垄断学术界和实务界的有识之士们持续呼吁和不断努力换来的可贵成果。本次修订将实现《反垄断法》在国家治理体系中地位的实质性提高,促进竞争政策与产业政策等其他经济政策的平衡与协调,进一步彰显国家在简政放权、国企改革、产业转型升级、建立创新型国家、优化营商环境、加快建设全国统一大市场等方面的最新治理理念。

3. 明确建立公平竞争审查制度

公平竞争审查制度因为是对所有政府规范性文件是否违反《反垄断法》的事前审查,也被称为“小违宪审查”。2016年6月,国务院发布《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》(国发〔2016〕34号),标志着公平竞争审查制度的建立。此后《国务院办公厅关于同意建立公平竞争审查工作部际联席会议制度的函》《公平竞争审查制度实施细则》《公平竞争审查第三方评估实施指南》等配套制度陆续出台,对这一制度体系持续进行完善。2021年6月底,国家市场监管总局联合发改委、财政部、商务部、司法部,五部门共同印发修订的《公平竞争审查制度实施细则》,以求更深入地推动这一制度落实。截止今日,各级政府已经对大量规范性文件进行了公平竞争审查,并对许多违反《反垄断法》的文件进行了修改或撤回。

此次修订将公平竞争审查制度纳入《反垄断法》第五条“国家建立健全公平竞争审查制度”,一是将该制度上升为法律,二是明确该制度在反垄断法体系中的位置,从而进一步落实竞争政策的基础性地位,建立制度化、常规化的“小违宪审查”体系,即对各级政府机关的规范性文件进行是否违反《反垄断法》这一“经济宪法”的审查体系。

(二)健全反垄断执法体制机制,强化反垄断监管力量

反垄断法的有效实施有赖于反垄断常态化执法、及时解决垄断问题,而这需要完善的反垄断执法体制机制以及充足专业的执法人员。在国家越发重视反垄断执法,对反垄断执法的要求和期待越来越高的时代背景下,新法为反垄断执法提供了重要保障。

1. 设置专门的“国务院反垄断执法机构”

旧法对执法机构的表述为“国务院规定的承担反垄断执法职责的机构(以下统称国务院反垄断执法机构)”,而新法第十三条修订为“国务院反垄断执法机构”。从“承担反垄断执法职责的机构”到“国务院反垄断执法机构”,并不仅仅是表述上的改变,而是意味着中国将设立专门的反垄断执法机构。

在2018年以前,商务部(反垄断局)、国家发改委(价格监督检查与反垄断局)与工商总局(反垄断与反不正当竞争执法局)均有反垄断执法职责,是为“承担反垄断执法职责的机构”,也被通俗称为“三驾马车”。国家市场监管总局于2018年3月成立,承担了“三驾马车”的反垄断职能,由此开启了中国反垄断统一执法的时代。2021年11月,国家市场监管总局进一步挂牌国家反垄断局,反垄断司局从一个增加至三个,分别负责竞争政策、垄断协议及滥用市场支配地位执法已经经营者集中审查。

在本次修法的过程中,一审稿采用了“国务院市场监督管理部门”的说法,但在二审稿中改为“国务院反垄断执法机构”。这表明“国务院反垄断执法机构”既可以指目前的国家市场监管总局(即国家反垄断局),也可以指其他国务院机构。未来不排除国家反垄断局成为独立机构、独享“国务院反垄断执法机构”的可能。

2. 强化反垄断监管力量,充实执法与司法配置

新法第十一条明确规定“强化反垄断监管力量”“加强反垄断执法司法”,是对我国长期反垄断执法、司法力量不足的立法回应。

2018年反垄断执法机构“三合一”后,当时中央层面的执法人员编制只有41人,比“三合一”前是有减无增。相比之下,2021年初欧盟委员会竞争总司共有849位官员。执法资源的不足导致了企业违法不能受到及时惩治,执法机构只能将执法资源向少数案件倾斜。为解决这一问题,中央及执法机构已做出应对:如国家反垄断局挂牌、人员扩编、竞争政策与大数据中心成立、专项预算拨款增加。但是,与美欧相比,我国反垄断执法资源仍然紧缺,仍需加大支持,配备充足的人财物等资源。

近年来,随着国家、市场对知识产权和创新的日益重视,知识产权诉讼也日益专业化,出现了呼吁设立“国家知识产权法院”的声音。我国在2008年就确立了反垄断民事诉讼归由特定中级人民法院的知识产权庭管辖,2019年起由最高人民法院知识产权庭统一管辖全国范围的反垄断民事诉讼二审案件。新法“加强反垄断执法司法”的表述可以视为将来充实反垄断司法配置的顶层设计。

(三)加强反垄断司法,明确检察院可提起反垄断民事公益诉讼

国际上通常将反垄断法的实施分为公共执行(public enforcement)和私人执行(private enforcement)两部分,前者对应我国的反垄断执法,后者对应我国的反垄断司法,二者缺一不可,是反垄断法有效实施的双核心。长期以来,我国反垄断行政执法在反垄断实施方面扮演了更多的角色,此次修法承认和明确了反垄断司法的重要性,同时也将检察院作为反垄断有效实施的有生力量。

1. 加强反垄断司法,健全行政执法和司法衔接机制

在《反垄断法》实施的十四年里,反垄断司法发挥了重要作用,许多经典判例对于明确反垄断规则、制止境内外垄断行为、维护当事人合法权益意义重大。特别是,2019年飞跃上诉机制设立之后,最高法院知识产权法庭统一受理全国反垄断二审案件,大大提高了当事人寻求反垄断司法救济的积极性。

但是,反垄断司法与反垄断执法比重整体上仍不平衡、一些垄断行为认定标准仍不统一,对此,本次修法在第十一条中明确了要加强反垄断司法,依法公正高效审理垄断案件,同时要健全执法和司法衔接机制。此次在反垄断法层面作出这些规定和宣示后,我们预计反垄断司法的活跃度将继续提高,执法司法将更加协调,而这将进一步提高经营者对于反垄断法的预见性。

另一方面,如何“健全执法和司法衔接机制”仍需探索。例如,本次修法过程中,各方认可“人民法院审理垄断案件,在作出判决时需要对是否构成垄断行为依法作出判断,这其中包括对法律明示以外的垄断行为作出最终判断”,但是,“考虑到这一问题实践探索不足,各方分歧较大,法律可只作原则规定,由有关方面通过加强行政执法与司法的衔接,在实践中进一步研究探索、凝聚共识”。[8]就此而言,我们认为衔接方式不应仅通过执法案例的方式(如行政处罚决定书)进行认定,还可以考虑采用“意见函”的方式,即执法机构在法院需要对法律明示以外的垄断行为作出判断时,发函表达执法机构的意见。例如,美国司法部在联想诉IPCom一案中,致函法院表达自己关于IPCom是否违反反垄断法的意见。[9]

2. 确立检察院提起反垄断民事公益诉讼制度

新《反垄断法》第六十条第(二)款规定,经营者实施垄断行为,损害社会公共利益的,“设区的市级以上人民检察院”可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。该新增条款确立了检察院反垄断民事公益诉讼制度,既响应了党的十九届四中全会关于“拓展公益诉讼案件范围”的要求,也契合了2021年《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》关于“积极稳妥推进公益诉讼检察”的要求。

长期以来,由于企业或消费者单独提起反垄断诉讼存在举证困难、经济成本过高、赔偿激励不足、胜诉率低等困难,反垄断执法机构是实施《反垄断法》的主要公权力。然而,由于反垄断执法机构人力有限,实践中还存在大量未被关注的潜在反垄断违法行为。明确引入检察院民事公益诉讼机制,将有利于促进执法、司法双轨并行,推动检察机关更有效地参与维护市场竞争秩序。可以合理预期,对于涉及民生等重要领域的垄断行为,如大数据杀熟等,未来可能会出现检察院提起的反垄断公益诉讼。

(四)调整垄断协议的规制体系

新法理顺了垄断协议的规制原则和体系,这主要体现在将垄断协议的定义单独列为一条,增加了针对垄断协议组织者和帮助者的禁止性条款,并增设了安全港规定。

1. 将垄断协议的定义单独作为一条,同时明确纵向垄断协议的举证规则

新法将垄断协议的定义从旧法第十三条第二款提前单独列为一条,统领其后的横向垄断协议和纵向垄断协议条文,以此明确了纵向垄断协议也属于排除、限制竞争的协议。同时,为了解决目前反垄断执法机构与法院之间在纵向垄断协议,特别是纵向转售价格维持(RPM)规制原则上的分歧,新法第十八条第二款明确了从事纵向垄断协议的经营者负有证明其协议没有排除、限制竞争效果的义务。

此前,海南裕泰案(2018)认可了执法机构对于RPM适用“严格禁止+豁免”原则,可以直接推定RPM行为违法,而法院可以适用合理分析原则对RPM行为进行分析,是否违法取决于是否产生了排除、限制竞争的效果。本次修法将解决此种规则不统一的情况。未来,在执法和司法中,纵向垄断协议的参与者都有义务先行举证证明其协议不具有排除、限制竞争的效果,例如其定价属于竞争性价格,而这可能需要更多依赖经济学的定量分析。

2. 明确禁止组织、帮助达成垄断协议

新法在第二章垄断协议项下新增了第十九条“经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助”,并在第七章法律责任项下规定了与垄断协议同等的罚则。

旧法中垄断协议项下的处罚对象主要分为三类(此处不含行政性垄断项下的行政机关和组织):一是横向垄断协议中的“具有竞争关系的经营者”,二是纵向垄断协议中的“经营者与交易相对人”,三是组织经营者达成、实施垄断协议的“行业协会”。在过去十四年执法历程中,大部分横向垄断协议案件都涉及行业协会组织、协助达成和实施垄断协议的情形,这一点可见于射阳县大米协会案(2022)、丰城市预拌混凝土垄断协议案(2021)、广东省惠州市机动车检测行业垄断协议案(2020)、赤峰市巴林左旗餐饮行业垄断协议案(2019)、菏泽市汽车行业协会组织本行业经营者达成垄断协议案(2019)、北京市驾培协会及11家驾培机构横向垄断协议案(2018)、广东省中山市燃气协会组织会员分割销售市场案(2018)、北京市物业服务评估行业价格垄断案(2017)、湖南保险行业协会垄断协议案(2016)、广州市番禹动漫游艺行业协会垄断协议案(2015)、浙江车险价格协议案(2014)、上海黄金行业垄断协议案(2013)和浙江富阳造纸行业垄断协议案(2011)等等。

然而,实践中已经出现一些不属于上述三类处罚对象,但对垄断协议的达成、实施起到主要作用的经营者,例如冰醋酸垄断协议案(2018)中促成三家原料药生产商达成垄断协议的批发商(其最终未受处罚),以及娄底保险行业垄断案(2012)中促成十一家财险公司达成垄断协议的保险经纪公司(其违法问题被移交有关部门处理)。由于《反垄断法》中缺乏明确依据,反垄断执法机构难以对其进行相应处罚,反垄断执法出现了真空地带。而在其他司法辖区,这些第四类经营者可能被按照“轴辐协议”定性并被施以严厉处罚(例如英国玩具公司案(2003)和美国苹果电子书案(2012)中起轴心作用的经营者均被认定从事垄断行为),或被处以罚款,或被要求支付和解金。此次新法修订将跟上其他司法辖区的脚步,为我国反垄断执法机构查处类似行为提供明确的法律依据。

3. 增设纵向垄断协议“安全港”规定

新法第十八条第三款增设了纵向垄断协议的“安全港”制度。所谓“安全港”,是指对于符合特定条件的经营者,推定认为其特定行为不具有竞争损害效果,因此不对相关行为予以规制的规定。在全球主要反垄断辖区,“安全港”制度均有普遍性的适用。此前,在《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》中均设置了适用于纵向协议的安全港规定,但尚缺乏对全行业具有普遍适用性的规则,本次修订填补了这一空白。

值得注意的是,此次新法规定的“安全港”规则仅适用于经营者与交易相对人订立的纵向垄断协议,而不适用于竞争者之间订立的横向垄断协议。这体现了立法者的审慎态度,也符合安全港制度的一般理解。相较于纵向协议而言,横向垄断协议一般被认为具有严重排除、限制竞争的效果,并且其竞争损害效果不因经营者市场规模的缩减而有所减少,因此,即使达成横向垄断协议的只是小微企业,同样可能产生严重的排除、限制竞争效果。基于此,新法将横向垄断协议排除在适用范围之外。这与境外的反垄断法实践也相协调。参考欧盟竞争法,安全港制度不适用于核心限制(包括固定价格、分割市场、产量限制、联合抵制、限制研发、转售价格维持等)。

安全港规则属于一种经验法则,然而,由于我国反垄断法实施时间相对较短,还处于经验积累阶段,因此在安全港规则设计时需要谨慎。如果设计的过于宽松,则可能形成大量小型条块分割的市场,与加快建设全国统一大市场的目标不符;如果设计的过于狭窄,则可能失去了安全港规则的价值和意义。因此,目前仍然有必要借鉴国外反垄断历史更长、经验更丰富的法域的安全港规则。

在执法资源有限的情况下,“安全港”制度有利于实现“抓大放小”,通过安全港规则给予小企业豁免,由此避免执法机构和企业进行复杂、成本高昂的反垄断法律、经济学和行业分析,也为中小企业发展提供更大、更灵活的空间,以及行为合法性的预期。同时,企业应该注意,无论在何种情况下,都不可以与竞争者达成横向垄断协议,不能因为企业规模较小,就对违法行为抱有侥幸心理。当然,对于“安全港”的具体适用条件,以及在实践中将发挥的作用,还有待在后续配套规章的制定和执法活动的开展中进行探索。

(五)持续加强对平台企业的反垄断规制

2020年底,中央提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”,此后亦多次强调对于平台企业的反垄断监管。这些要求已经得到了反垄断执法机构的贯彻落实,2021年阿里巴巴等数十家平台企业纷纷受到反垄断处罚或约谈,而此次修法也表明对平台企业的反垄断规制将是一项持续、长期的工作。

1. 强调平台企业不得从事垄断行为

本次修订在总则中专门增加了第九条,规定经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本法规定的垄断行为,排除、限制竞争。这一原则已由2021年2月7日发布的《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》进行细化。

2. 禁止平台企业滥用“守门人”地位

新法在第三章滥用市场支配地位中增设了第二十二条第二款,规定具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事前款规定的滥用市场支配地位行为。我们理解,该款的意义实际在于禁止平台企业滥用“守门人”地位,制造市场进入障碍,排除、限制市场竞争。

近年来,欧盟《数字市场法案》和美国《终止平台垄断法案》纷纷规定“守门人”制度,对于符合标准的平台企业进行更加严格的监管。这些新的监管方式已经超越了反垄断法的规制范围,甚至有可能取代反垄断法对平台企业进行规制。我国目前没有类似的立法,未来是否立法也取决于是否有此必要以及欧美是否能积累成功经验。因此,此次修法增加的条款,可以视作“准守门人制度”,仍然在反垄断法项下加强对于平台企业的监管。

(六)系统性修改经营者集中审查制度

本次修订对经营者集中审查制度做出了大幅度的修改,不仅将此前散见于其他法规、政策文件的规定统一纳入《反垄断法》,还基于实践中出现的问题对大量规定进行了调整,堪称革新性变化。

1. 对未达到申报标准的经营者集中进行审查

在经营者集中申报标准方面,除了保留原来的根据达到标准的经营者集中实施前强制申报的制度之外,此次修订新增了第二十六条第二款和第三款。第二款赋予了反垄断执法机构对未达到申报标准,但可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中进行审查的权力。

其实,对于未达到申报标准的经营者集中的调查权,在整个反垄断法律体系中并非首次出现。如《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第四条规定“经营者集中未达到本规定第三条规定的申报标准,但按照规定程序收集的事实和证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构应当依法进行调查”;此外,《经营者集中审查暂行规定》中也有类似规定。[10]但这确系首次在《反垄断法》这一基础性法律中对其进行确认。这使未来对未达到申报标准的经营者集中案件的审查,有了上位法依据。同时,这也是反垄断法修订在经营者集中方面对数字经济、平台经济等采用新经营模式的领域进行反垄断监管和干预的一个体现。同时,也将未来可能出现而现在无法合理预期的新经营模式,有效地纳入反垄断监管范畴。

尤其值得注意的是,与之前的行政法规和部门规章中规定相比,此次修订的一个很大进步是,极大地增强了企业对于未达到申报标准的经营者集中的预期性。第二款规定对于此类经营者集中,“国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报”;紧接着,第三款规定“经营者未依照前两款规定进行申报的,国务院反垄断执法机构应当依法进行调查”。据此,我们可以理解,对于未达到申报标准的经营者集中,如果反垄断执法机构要求经营者申报,则该程序将按照正常的申报程序来进行,是经营者的一个正常的“申报义务”,而非反垄断执法机构直接发起调查程序;只有在反垄断执法机构要求申报,而经营者仍未申报的情况下,反垄断执法机构才能进行调查。

这一修订是非常值得肯定的。因为通常情况下,未达到申报标准的绝大多数经营者集中,是不会产生排除限制竞争效果的,甚至是没有花费执法力量进行审查的必要的,这也是设定申报标准的重要原因之一。而经营者集中申报中所涉及的相关市场界定、竞争分析等方面的判断,又极具专业性。如果将是否可能具有排除、限制竞争效果这一专业工作交由未达到申报标准的企业来承担,无疑是相当沉重的负担,并不具有合理性。而本次修订中所采用的方案,即在反垄断执法机构要求申报仍未申报的情形下,不但使执法机构能够对未达到申报标准的经营者集中进行监管,又极大地增强了企业的预期性,有效节约了执法资源。

2. 引入经营者集中审查的“停钟”机制

经营者集中部分新增第三十二条,系首次在我国反垄断法律体系中引入“停钟”机制。第三十二条列明了不纳入审查时限的三种情形,即未按规定提交资料、核实新情况的需要、附加限制性条件的进一步评估。尤其是附加限制性条件的进一步评估这一点,从反垄断执法实践来看,十分具有现实意义。这将能够有效地避免因执法机构对案件的审查超过法定的审理期限,申报方为了继续推动交易而不得不撤回申报、重新提交的折中处理方案。

与其他主要司法辖区相比,例如欧盟,其反垄断执法机构的审查时间相对较为充裕。除了可长达数月的申报前商谈阶段以外,正式申报之后,欧盟执法机构合计有最长达160个工作日(35+125)的审查期限,且还可以在审查的过程中适用“停钟”机制。[11]反观之,一方面,我国的执法资源较为有限,一定程度上加重了执法机构的审查压力;另一方面,最长180个自然日(30+90+60)的审查期限基本无法满足复杂案件(如可能需要附条件或禁止的案件)的审查需求。因此,引入停钟机制有其现实必要性。同时,我们也期待关于停钟机制的具体操作规则能够在后续的反垄断法配套文件中予以细化,为经营者提供充分的预见性。

3. 健全经营者集中分类分级审查制度

本次反垄断法还新增了第三十七条“经营者集中分类分级审查制度”。经营者集中分类分级审查制度,一方面有助于提高执法机构审查效率,节省企业交易时间,降低制度性交易成本,另一方面有助于执法资源聚焦真正可能引起竞争问题的经营者集中,预防市场垄断,促进市场竞争。因此,经营者集中分类分级审查制度能够为加快建设全国统一大市场提供制度保障。

在实践中,从今年年初开始,国家反垄断局已经开始要求在提交经营者集中申报时注明是否涉及平台企业,这表明国家反垄断局已经开始对经营者集中案件进行分类、重点审查。除了平台企业,涉及金融、传媒、科技、民生等领域的企业,也可能各自成类,并可能按照企业营收规模或其他指标,实行分类、分级、重点审查。总体而言,经营者集中分类分级审查制度有其合理性,参考实行多年的简易案件和普通案件分类审查中可以看出,在执法资源有限的情况下,分类审查有助于提高审查效率。

4. 大幅提高未依法申报处罚力度

自2020年底中央提出“强化反垄断,防止资本无序扩张”以来,未依法申报,特别是平台经济领域的未依法申报,查处力度明显加大。过去14年,反垄断执法机构合计公开发布了174起未依法申报行政处罚决定,其中107起系2021年发布,案件数量高达2020年13起的8倍之多,且97起涉及平台企业。[12]另外,根据国家反垄断局发布的《中国反垄断执法年度报告(2021)》,2021年总局累计核查涉嫌未依法申报线索千余条,并对近200起案件立案调查。由于未依法申报的处罚金额最高仅为50万元,对于动辄交易金额达到数亿、数十亿以至数百亿级别的商业并购来说,威慑力度明显不足,因而现实中存在大量未依法申报的案件。

针对该问题,新《反垄断法》第五十八条大幅提高了未依法申报等违法行为的处罚上限。对于不具有排除、限制竞争效果的集中,处罚上限从50万元提高到了500万元;对于具有或者可能具有排除、限制竞争效果的集中,处罚上限从50万元提高到了经营者“上一年度销售额百分之十以下的罚款”,处罚力度达到了垄断协议、滥用市场支配地位的同一级别,极大地增加了针对未依法申报行为惩戒的震慑力。可以预见到,新《反垄断法》生效后,经营者主动商谈、主动申报将大量增加。

(七)扩大行政垄断规制范围,并为反垄断执法提供保障

行政垄断是我国加快建设全国统一大市场的一大障碍,也是今年反垄断执法机构专项执法的对象。此次修法将一些行政垄断的场景纳入进来,并为反垄断执法机构调查行政垄断提供更充分的保障。

1. 扩大行政垄断规制范围

旧法对于行政垄断的规制大幅落在妨碍地区间贸易上,而对特定区域内企业间竞争的限制未予以明确规制。这与实际中的行政垄断行为及危害后果相比,无疑是极为狭窄的。新法在多条中删除“外地”“本地”的限定性描述,将对行政垄断的规制全面覆盖到各类限制行为,既包括妨碍外地企业参与本地竞争的行为,也涵盖了限制本地企业市场进入、业务拓展的行为,较旧法更为全面。

此外,本次修订新增第四十条,明确了不仅行政机关单独的行为构成行政垄断,其与经营者间达成的妨碍竞争的安排同样落在行政垄断的范畴。近年来,政府部门在发放消费券、引入共享单车等方面,存在与少数企业甚至单一企业合作,排除其他企业竞争的情况,新法将这些政企合作行为也纳入了规制范围。[13]

2. 为反垄断执法机构调查行政垄断案件提供制度保障

在实践中,如得不到行政机关的配合,执法机构对行政垄断调查往往难以顺利进行和完成。本次修订新增第五十四条,明确行政机关有责任配合反垄断执法机构的调查,为反垄断执法机构开展调查、索取相关信息提供了法律依据。同时,新增的第五十五条也规定了,涉嫌行政垄断的机构的负责人有义务接受反垄断执法机构的约谈。

(八)大幅提高垄断行为行政处罚力度,增强反垄断法威慑力

此次修法的一大亮点是大幅提高了处罚力度,并且增设了垄断协议中法定代表人等个人的责任。

1. 大幅提高罚款金额,新增特别罚款

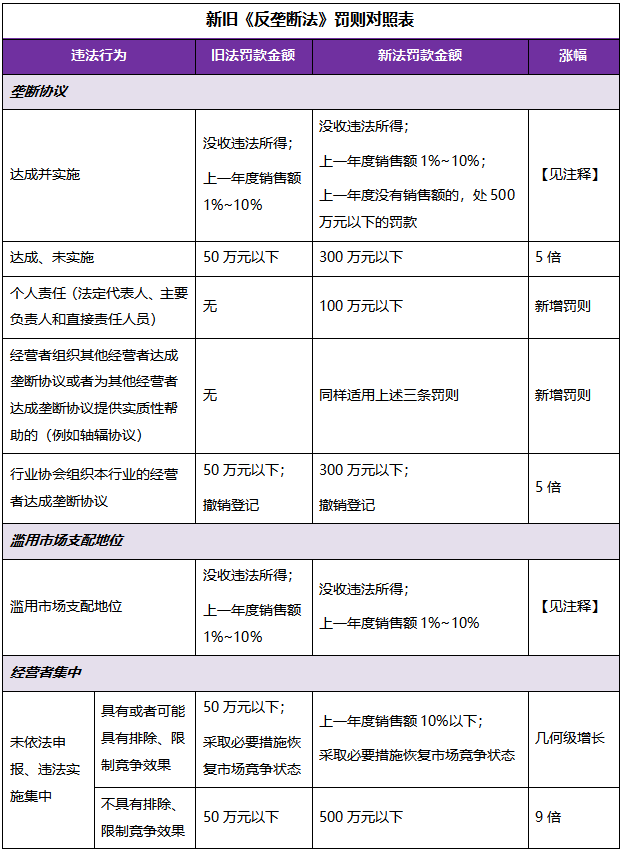

新《反垄断法》第七章大幅提高了对垄断违法行为的处罚金额,并增设了特别威慑条款。除了上文提到的未依法申报经营者集中罚款力度的大幅提升,其他类型的违法行为的罚款力度也翻了数倍:

(1)尚未实施垄断协议的处罚上限增加了5倍(从50万到300万);

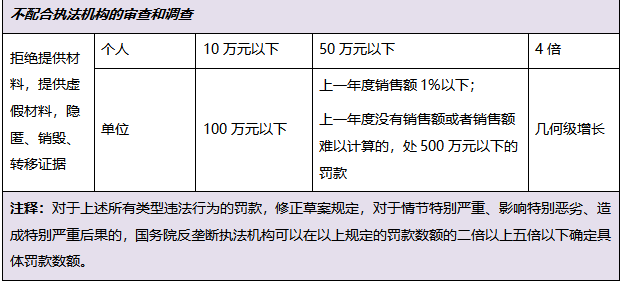

(2)妨碍调查、审查的个人处罚上限增加了4倍(从10万到50万)、单位可达上一年营收的1%或500万;

(3)行业协会组织垄断协议的处罚上限增加了5倍(从50万到300万)。

此外,对于情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的,反垄断执法机构可以按照垄断行为相关规定的罚款数额,处2以上5倍以下罚款。[14]需要注意的是,有权力处以特别罚款的反垄断执法机构只有国家反垄断局,不包括地方反垄断执法机构。

2. 新增垄断协议个人责任,并引入企业信用惩戒机制

新《反垄断法》第七章还新增了垄断协议行为的个人责任,并引入了企业信用惩戒机制。具体而言,第五十六条第一款规定:“经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的,可以处一百万元以下的罚款。”第六十四条规定:“经营者因违反本法规定受到行政处罚的,按照国家有关规定记入信用记录,并向社会公示。”

此前一直有声音质疑我国反垄断违法成本过低,难以对当事人起到威慑和警示作用。[15]例如对于尚未实施垄断协议的行为,在湖南永州奥都混凝土有限公司等七家公司垄断协议案[16]中,湖南省工商对当事人仅处以3万元的罚款;对于妨碍调查的行为,在安徽信雅达公司拒绝向执法机构提供相关材料案[17]中,安徽省工商局对信雅达公司仅处以20万元的罚款;对于行业协会组织垄断协议行为,在湖南娄底保险行业价格垄断案[18]中,湖南省物价局对娄底市保险行业协会仅处以20万元的罚款。这些数额相对于企业以及交易本身的体量来说显然是微不足道的。而通过此次修订,大幅提高罚款金额,并引入个人责任、企业信用记录机制,增强了反垄断法的威慑力。

3. 增加刑事责任的一般性条款,为垄断行为入刑提供接口

旧法中只规定了两个具体的刑事责任条款[19],但这两个条款所针对的都不是垄断行为,而是反垄断执法过程中的妨害公务、渎职及侵犯商业秘密行为,目的是保障《反垄断法》的实施。新《反垄断法》删除了这两个条款中关于追究刑事责任的内容,新增了刑事责任的一般性条款,即第六十七条:“违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

当前,我国《刑法》中并未规定垄断行为相关的刑事责任(仅有串通投标罪)。而我国采取大一统的刑法典立法思想,具有刑法效力的只有刑法典和单行刑法,不包括其他非刑事法律规范。[20]因此,反垄断刑事责任方面的补足无法通过《反垄断法》完成,只能留待将来全国人大对《刑法》进行修订。但是,《反垄断法》中新增刑事责任的一般性条款至少为日后垄断行为入罪提供了基础。纵观国际反垄断立法例[21],不排除日后固定价格、限制产量、划分市场这三种核心卡特尔入刑的可能。

(九)丰富反垄断调查手段,同时注意保护个人隐私和个人信息

垄断行为的决策者、实施者都是具体的个人,反垄断调查需要围绕这些关键个人进行调查取证。新法增加了反垄断调查个人的手段,同时也对个人的合法权益进行了保护。

1. 增加约谈负责人作为调查手段

本次修订新增第五十五条,允许反垄断执法机构通过约谈相关法定代表人或负责人的方式展开调查,还可以要求其提出改进措施。这一调查方式既可以针对涉嫌违法的经营者,也可以针对行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。事实上,在此前的反垄断行政调查案件中,经营者的高管应邀或主动接触执法机构面谈是一种常见的做法,例如高通案中曾披露,当时的执法官员与高通总裁多次会面。[22]旧《反垄断法》第三十九条第一款第(二)项也已规定,询问利害关系人是一种合法的调查措施。本次修订内容进一步夯实了约谈作为调查手段的法律基础,且由被约谈人提出改进措施,不啻为一种尽快减小排除、限制竞争影响的方式。此外,允许反垄断执法机构对行政机关的负责人进行约谈,也有助于对行政垄断调查的有效开展。

2. 增加对于个人隐私和个人信息的保密义务

随着《个人信息保护法》以及一系列法规的颁布,以及公民隐私保护意识的觉醒,有关个人信息保护已经成为当前的时代特征之一。以“黎明突袭”(Dawn Raid)为代表的反垄断突袭搜查制度是反垄断行政执法的利器,现行法律仅规定反垄断执法机构及人员对执法过程中知悉的商业秘密负有保密义务,但实际调查过程中由于“不告而至”“突然袭击”等特点,执法过程中也不可避免涉及大量被调查企业员工的个人隐私。本次修订在第四十九条将“个人隐私”和“个人信息”列入保密范围,呼应了时代特征和现实需求。

三、新《反垄断法》未能解决的实务问题

基于十四年的执法实践,新法针对实务中的许多问题进行回应,涉及反垄断法律制度的各个方面,无疑具有重大意义。另一方面,毋庸讳言,仍有部分实际问题在新法中未得到明确回应,也有部分规定尚待后续出台配套细则予以解决。我们从律师实务角度观察,尝试列举数点如下。

1. 执法力量仍然有待加强:对中央执法机构设立派出机构的畅想

执法机构人员力量不够充足,历来是影响中国反垄断监管常态化的一个重要因素。2019年初,国家市场监管总局发布公告,普遍授权31个省级市场监管部门对辖区内的垄断违法行为进行立案调查。[23]受编制所限,中央执法部门要在中国如此一个幅员广阔、人口众多的国度,对全国范围内的反垄断案件进行有效的普遍调查,不啻于天方夜谭,授权省级执法机构调查可以缓解这一问题。但省级市场监管部门的编制、预算均受制于地方政府,无法解决地方保护主义问题,同时31个省级执法部门在管理效率也往往难以令人满意。

为了解决这一问题,一些司法辖区的做法是由中央执法部门在地方设置派出机构。例如日本和美国的反垄断执法机构在地方均设立了若干派出机构。日本公平贸易委员会(JFTC)在北海道、九州、东北、中部等地设立了地方事务所[24],美国司法部(DOJ)反垄断局在加州、纽约、伊利诺伊三个州设立了反垄断部门的地方办公室。[25]

由中央反垄断执法机构在全国设立若干派出机构,类似于目前最高法院在全国设立的巡回法庭,将能在制度上解决这一问题。事实上,在本次修订的过程中,国家市场监管总局于2020年1月公布的《<反垄断法>修订草案(公开征求意见稿)》中曾拟增加相应表述,允许国家反垄断执法机构“设立派出机构”,但该内容在一审稿和二审稿中被删除,可见立法者对于反垄断执法机构的设置仍然秉持了保守的态度。对于殷切盼望中国反垄断执法规模加强、执法活动常态化的实务者而言,未免留有遗憾。

2. 缺乏行政执法与后继诉讼的有效衔接

在我国,与有力的反垄断行政执法相比,反垄断诉讼不仅难度大,而且胜诉率低。据不完全统计,过去14年,反垄断民事诉讼的案件数量超过800起,而原告胜诉的案件数量却不足10起[26];反垄断执法的案件数量超过200起,而后继诉讼(即在行政处罚作出之后,垄断行为的受害人根据处罚决定对被处罚对象提起的民事诉讼)的案件数量却不足10起,且鲜少胜诉。究其原因,是因为在反垄断执法中,行政机关能够利用行政强制力和专业知识,相对较为轻松地获得涉案企业的违法证据;而在反垄断民事诉讼中,原告虽承担着极重的举证责任,但获取证据的途径和能力却极其有限。即使是在后继诉讼中,原告也无法获得非公开的、反垄断执法机关已经收集到的涉案企业的违法证据。[27]

与我国不同的是,为减轻原告在反垄断后继诉讼中的举证负担,欧盟等司法辖区不仅赋予了反垄断行政处罚决定在后继诉讼中的拘束力(至少可作为认定垄断的初步证据),而且对反垄断行政执法材料的证据开示做了专门规定。[28]鉴于此次《反垄断法》的修订未对反垄断行政执法与后继诉讼的衔接制度作出明确规定,但规定了健全执法和司法衔接机制,因此,我们期待未来新机制可以研究解决私人后继诉讼面临的难点、堵点与痛点。

3. 缺乏对行政垄断行为的有效规制

相比于垄断协议、滥用市场支配地位等经济性垄断行为,行政垄断行为是中国真正的心腹之患。根据旧《反垄断法》的规定,行政垄断行为的实施主体需要承担的法律后果只包括上级机关责令改正和对直接责任人员给予处分;且反垄断执法机关仅有权向有关上级机关提出处理建议,威慑力明显不足。而新《反垄断法》仅新增了违法机关“将改正情况书面报告上级机关和反垄断执法机关”的要求,并未真正改变这一局面。

实际上,“责令改正”一般适用于行政不当和行政程序违法的救济。而行政垄断属于严重的行政违法行为,既不属于行政不当行为,也不属于行政程序违法行为,应当由有权机关宣告行为无效。[29]此外,行政垄断行为对竞争机制的破坏也需要补救。一方面,受到权力庇护的市场主体(行政垄断行为的受惠者)应当依照《反垄断法》的规定承担法律责任。另一方面,实施垄断行为的行政机关也应当通过行政赔偿等方式对受到损害的市场主体承担民事责任。[30]通过建立这样的事后法律责任体系,并严格落实事前公平竞争审查制度,或可有效遏制我国实践中频发的行政垄断问题。

4. 没有明确界定垄断行为的罚款基数

新旧《反垄断法》均规定,对于部分垄断行为,可对违法企业处以上一年度销售额1%以上10%以下的罚款。但是,这里的“销售额”是指企业的全部销售额,还是仅指涉案产品(或者相关产品)的销售额,新旧法律均未予以明确。实践中,虽然国家市场监管总局已经公开表示“销售额”是指企业的全部销售额,[31]但由于原先的反垄断执法机构曾多年以企业的涉案产品销售额作为罚款基数,且这也是国际通行且受到诸多权威学者支持的做法,[32] 因此近年来一些被按照全部销售额处罚的企业提起了行政诉讼。[33]

另外,新旧法律同样也未澄清销售额的地域范围应是全球还是中国境内,以及被处罚主体应是实施主体还是集团公司。对于前者,考虑到反垄断是国内法,我国反垄断执法机关仅应查处我国境内的违法行为,违法企业在其他国家的违法行为应由其他国家的竞争机关去处理,实践中,行政罚款通常仅会以我国境内的销售额为基数。对于后者,根据伊士曼滥用市场支配地位案、扬子江药业垄断协议案等行政处罚决定书中的处理方式,如相关违法行为系贯彻集团意志实施,则应以集团公司为被处罚主体,反之,如相关违法行为系实施主体独立作出,则应以实施主体为被处罚主体。就此而言,由于未依法申报经营者集中案件的罚款也可能按比例进行处罚,此时的被处罚主体是签署交易文件的经营者还是其最终控制人,将在罚款金额上产生巨大差异。

由于罚款问题关系行政相对人的根本利益,不同基数计算出来的金额在个案中可能存在巨大差异,适宜在较高层级的法律文件中予以解决。此次修法未予明确,留待将来通过其他层级的立法进行解决。

总体而言,新《反垄断法》与时俱进,将为我国完善社会主义市场经济体制、加快建设全国统一大市场提供有力的法律保障。新法存在的一些不足之处,背后则是整体制度以及错综复杂的现实问题。例如行政垄断问题牵涉整个国家制度和经济体系层面,需要从行政法以至宪法层面予以系统调整,并非《反垄断法》所能解决。同时在中国这样一个注重成文法体系的过度,法律往往是原则性规定,并不涉及许多具体的技术细节,这些具体规定仍有赖于将来法律实施细则或者司法解释的完善。

“人生没有长久的垄断,唯有持续的竞争”,[34]个人如此,国家亦然。在肩负结构性调整压力,挑起继续深化改革重担的二十年代伊始,对于《反垄断法》这样一部牵涉经济运行和广大市场主体切身利益的“经济宪法”的修订工作,承载了包括律师在内的各界人士对于推进法治建设和市场经济发展的殷切期望;而其全部意义与得失,则需要更长的时间才能得以显现。

[1]参见“全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国反垄断法》的决定”, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/e42c256faf7049449cdfaabf374a3595.shtml 。

[2]参见“中华人民共和国主席令”, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/e6006036b84841379d28b41de36a0295.shtml 。

[3]参见2020年1月2日国家市场监管总局发布的《<反垄断法>修订草案(公开征求意见稿)》, https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202001/t20200102_310120.html 。

[4]在2018年之前,国务院立法部门是国务院法制办公室。2018年新一届全国人大通过中央部委改革方案,原国务院法制办公室的职能并入现在的司法部。

[5]参见一读后的《反垄断法(修正草案)》, http://www.npc.gov.cn/flcaw/flca/ff8081817ca258e9017ca5fa67290806/attachment.pdf 。

[6]参见腾讯网:“爱立信:遭中国反垄断突击调查!”, https://new.qq.com/rain/a/20190415A0MJRM 。

[7]参见王先林.中国关于滥用知识产权反垄断规制制度的建立和发展[J].竞争法律与政策评论,2016,2(00):53-69。

[8]参见“全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国反垄断法(修正草案)》审议结果的报告”, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/850d885cacb947b5894527ef65829ff1.shtml 。

[9]参见DOJ Statement of Interest of the United States, https://www.justice.gov/atr/case-document/372352 。

[10]参见2020年《经营者集中审查暂行规定》第六十二条:对未达到申报标准但是具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,市场监管总局可以依照本规定收集事实和证据,并进行调查。

[11]参见Merger control in the EU: Overview, Porter Elliott, Johan Van Acker and Catherine Gordley, Van Bael & Bellis, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-578-2386?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#:~:text=During%20both%20Phase%20I%20and,respond%20to%20a%20request%20for 。

[12]参见《中国反垄断执法年度报告(2021)》, https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202206/P020220608430645470953.pdf 。

[13]参见“关于《中华人民共和国反垄断法(修正草案)》的说明”, http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/d5eb7f283661462bb8af84e5929f62e7.shtml 。

[14]对于何为“情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果”,目前并无进一步的规定。参考欧盟经验,这可能是指“受过行政处罚但屡教不改”的行为。《欧盟罚款指南》规定,“欧盟委员会或者成员国竞争执法机构认定企业违反《欧盟运行条约》第101条或第102条之后,如果企业继续从事或重复相同或相似违法行为,由此认定的违法行为可将基础罚金提高100%。参见王晓晔:《反垄断法(修正草案)》的评析[J].当代法学,2022(5):36-51。

[15]例如王健,张靖.威慑理论与我国反垄断罚款制度的完善——法经济学的研究进路[J].法律科学(西北政法大学学报),2016,34(04):124-136;蒋岩波.反垄断没收违法所得处罚问题研究——基于法经济学的视角[J].经济法论丛,2017(01):119-153等。

[16]参见 https://www.samr.gov.cn/fldes/tzgg/xzcf/202204/t20220424_342028.html 。

[17]参见 https://www.samr.gov.cn/fldes/tzgg/xzcf/202204/t20220424_342048.html 。

[18]参见 http://www.gov.cn/jrzg/2012-12/28/content_2301393.htm 。

[19]旧《反垄断法》第五十二条规定,“对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。第五十四条规定:“反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

[20]参见吴允锋:非刑事法律规范中的刑事责任条款性质研究[J].华东政法大学学报,2009(2), 41-48。

[21]例如美国的刑事制裁的重点是核心卡特尔,英国、爱尔兰也仅对核心卡特尔规定了犯罪。

[22]参见 https://it.sohu.com/20150211/n408914042.shtml 。

[23]参见《市场监管总局关于反垄断执法授权的通知》(国市监反垄断〔2018〕265号), http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/04/content_5354782.htm 。

[24]参见JFTC官网,“地方事务所”, https://www.jftc.go.jp/regional_office/ 。

[25]参见DOJ官网,“ANTITRUST DIVISION FIELD OFFICES”, https://www.justice.gov/jmd/antitrust-division-field-offices 。

[26]包括(1)北京锐邦涌和科贸有限公司与强生(上海)医疗器材有限公司、强生(中国)医疗器材有限公司纵向垄断协议纠纷上诉案;(2)华为技术有限公司与IDC公司标准必要专利使用费纠纷上诉案—标准必要专利许可使用费案件;(3)吴小秦诉陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司捆绑交易纠纷案;(4)吴宗礼、吴宗区诉永福县供水公司滥用市场支配地位案;(5)扬子江诉合肥医工、恩瑞特滥用市场支配地位案;(6)嘉诚混凝土公司与福建三建公司垄断纠纷案;(7)甘肃银光、梦百合等横向垄断协议案;(8)台州市路桥吉利机动车驾驶培训有限公司、台州市路桥区承融驾驶员培训有限公司与东港公司等十三家被诉驾培单位横向垄断协议纠纷案。

[27]例如在雅培案的后继诉讼中,两审法院均认为,由于发改委在雅培公司达成并实施奶粉转售价格维持垄断协议案的处罚决定中,并未明确与雅培达成垄断协议的交易相对人是否包括家乐福,因此原告因举证不能而无法基于从家乐福双井店购买雅培奶粉这一行为,获得民事赔偿。参见张晨颖:论反垄断行政决定在民事诉讼中的效力[J].法律适用, 2017(7), 31-38。

[28]参见欧盟《第1/2003条例》《损害赔偿诉讼指南(2014)》。

[29]参见丁茂中:论我国行政性垄断行为规范的立法完善[J]. 政治与法律, 2018(7), 136-146。

[30]参见徐士英:竞争政策视野下行政性垄断行为规制路径新探[J], 华东政法大学学报, 2015(4), 27-39。

[31]针对反垄断罚款基数问题,反垄断局局长吴振国在2019年5月的专访中表示,罚款基数应为企业上一年度的全部销售额,而不是涉案产品的销售额。就此问题,市场监管总局已经专门请示全国人大常委会法工委,并得到明确答复。参见中国市场监管报:细化措施落实竞争政策 突出重点加强反垄断执法, http://www.cmrnn.com.cn/content/2019-05/22/content_117787.html 。

[32]参见王晓晔:《反垄断法(修正草案)》的评析[J].当代法学,2022(5):36-51。

[33]例如,海南盛华建设股份有限公司因不服海南省市场监管局以全部产品销售额作为处罚基数,向法院提起了行政诉讼。一审法院海南一中院支持了原告的诉请,但被二审法院最高院改判。最高院通过该案肯定了反垄断执法机关以全部产品销售额作为处罚基数的做法。参见(2021)最高法知行终880号判决书, https://mp.weixin.qq.com/s/KIYEkvqeIE87TewkUEbsPw 。

[34]喻玲老师在江西财经大学法学院2022届本科生、研究生毕业典礼上的致辞主题,发表于2022年6月16日“江财法学研究生会”微信公众号。

特别声明:以上内容属于作者个人观点,不代表其所在机构立场,亦不应当被视为出具任何形式的法律意见或建议。

来源:大成律师事务所

作者:

大成反垄断团队的Rangi、Edith、Goodall、Ivana、Shirley对本文亦有贡献。